この記事は診療情報管理士のテキストやWeb等で検索し学んだことを自分なりに噛み砕いて記載しているので、間違いや不備等があるかもしれません。ご了承ください。

循環器の構造と機能 -血液の流れ

今回は循環器関連の構造と機能になります。

なこあ

…と、その前に少しだけ雑談します。

2018年度の医療情報技師試験(医学・医療)で循環器の問題が出題されたと聞きました。確か弁の種類に関する問題だったと思います。

そのため医療情報技師試験を受験する方は心臓に関することをしっかり覚えておくといいかもしれません。ちなみに「医学・医療分野」で今まで出題された内容として、私が把握しているのは

- 脳に関すること

- ホルモンに関すること

- 心臓に関すること

- 消化器に関すること

だったと思います。(他にもあるかも)

全身での血液の流れ

心臓の内部を理解するには、流れを覚えるのが手っ取り早いかもしれません。

まず、ざっくりした流れでいうと

全身(戻り) → 心臓 → 肺 → 心臓 → 全身(送り)

といった感じになります。

心臓→肺→心臓の間で二酸化炭素が酸素に入れ替わるイメージです。

これを肺循環といいます。それ以外を体循環と言います。

もう少し詳しく全身の流れを見ていくと

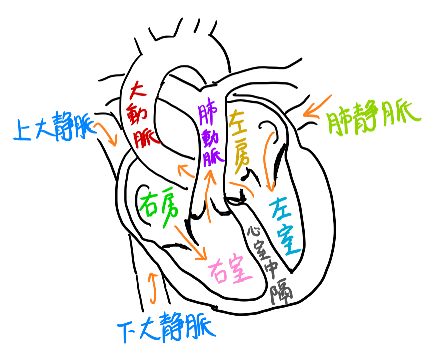

上・下大静脈 → 右心房 → <三尖弁> → 右心室 → <肺動脈弁> → 肺動脈 → 肺静脈 → 左心房 → <僧帽弁> → 左心室 → <大動脈弁> → 大動脈

になります。

- 血液を受け入れる腔のことのことを心房(atrium)と言います。

- 血液を送り出す腔のことを心室(ventricle)と言います。

- 血液の逆流を伏せぐものを弁と言います。

心臓は収縮と拡張を繰り返し、ポンプのように血液を送り出したり受け入れたりしています。

なこあ

ポンプと言えば、これを思い出すのは私だけ?

今の10代とか知ってるんですかね?

なこあ

よくこれで遊んでました。

刺激伝導

話を戻すと、このポンプを動かすために刺激伝導系と呼ばれる特殊な心筋があります。

刺激発生の装置は心臓の中にあり、独自に収縮できる機能(心臓の自動脳)があります。

これがあるため、例えば脳死状態になったとしても心臓は動いているといった状態になることがあるようです。

刺激伝導路の流れは

洞房結節 → 房室結節 → ヒス束 → 右脚・左脚 → プルキンエ線維 → 心室固有筋

となっています。

コメント